女性友谊的真实面貌:《我的天才女友》中的嫉妒、较量与共生

- 2026-02-10 22:04:15

女性友谊的真实面貌:《我的天才女友》中的嫉妒、较量与共生

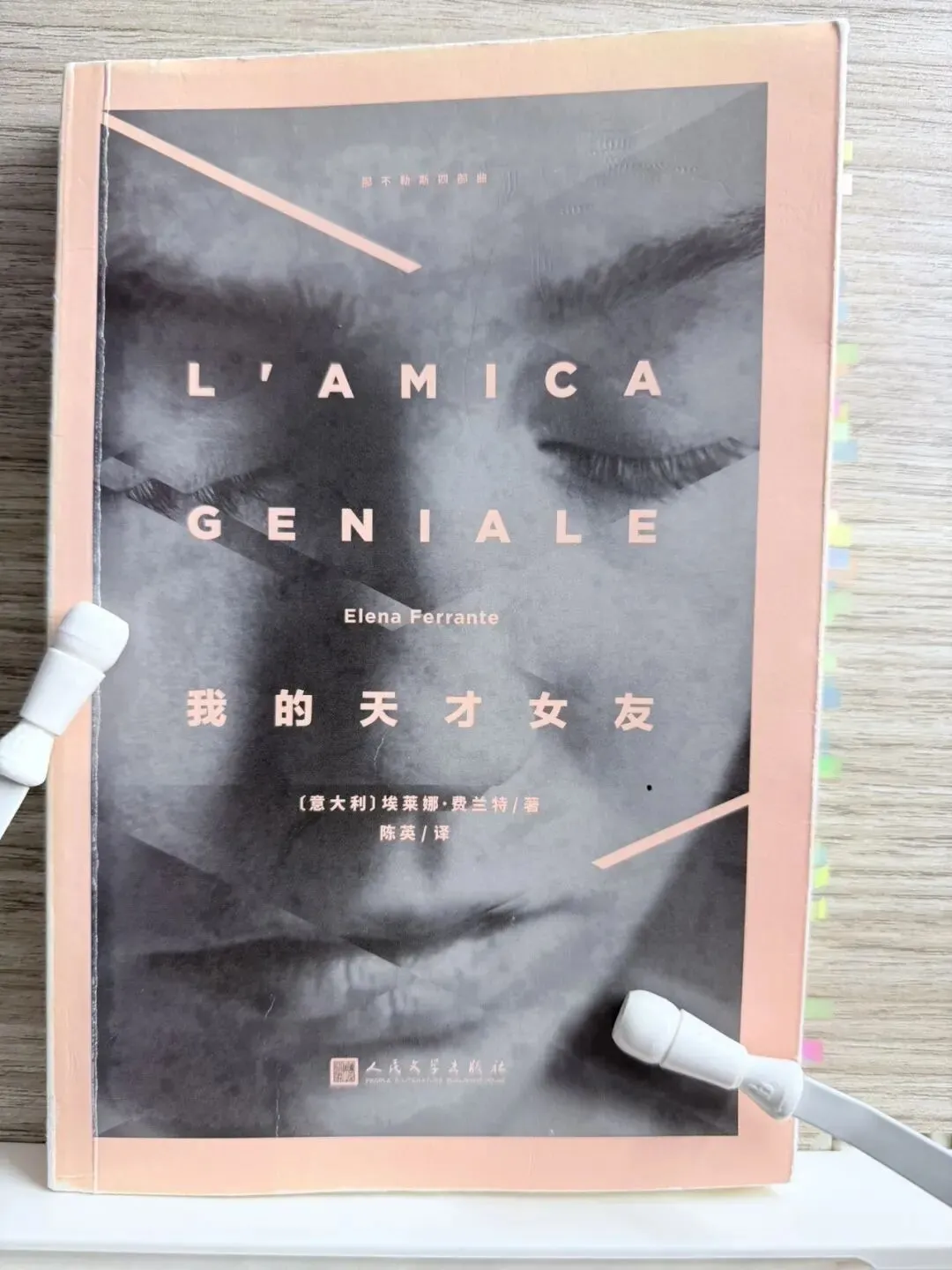

今天,我想聊聊《我的天才女友》这本书。

关于作者:“埃莱娜·费兰特”是一个笔名,作者的真实身份至今是国际文坛一个引人入胜的谜团。她自上世纪九十年代起便坚持绝对匿名,从不露面,不参与任何宣传活动,认为“一本书有内涵,它迟早都会找到读者”。这种对作品本身纯粹性的捍卫,使她成为一种独特的文化现象。她的“那不勒斯四部曲”被翻译成数十种语言,畅销全球,证明了其文字穿越身份迷雾的强悍力量。费兰特用她的隐身,将所有的聚光灯都对准了笔下的人物与故事,成就了一部让全球读者产生强烈共鸣的女性生命史诗。

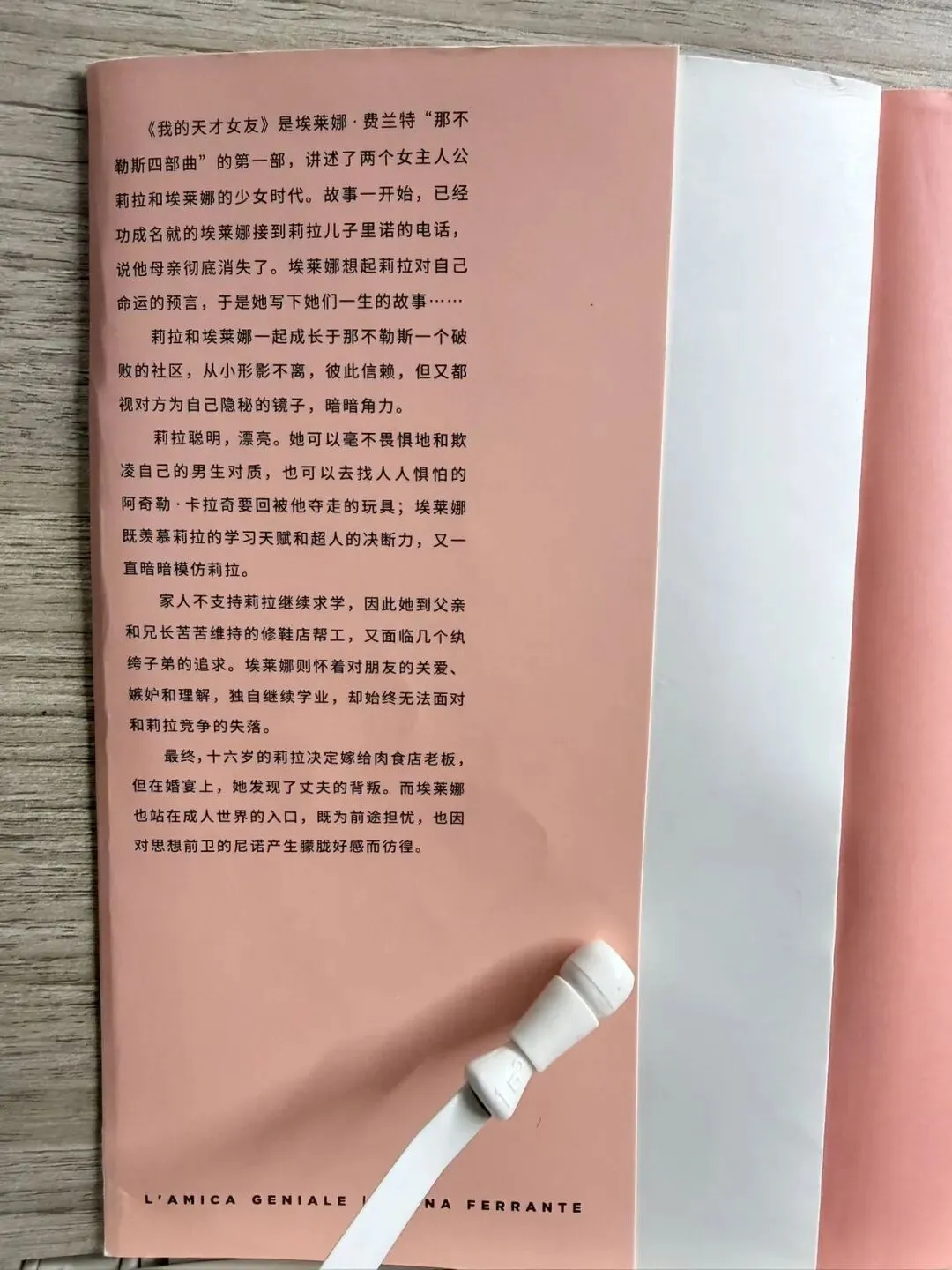

作品简介:《我的天才女友》是“那不勒斯四部曲”原著小说的第一部,它奠定了整个系列的史诗基调与情感核心。小说讲述了二战后,意大利南部那不勒斯一个破败贫困的社区里,两位女主角——埃莱娜·格雷科(莱农)与拉法埃拉·赛鲁罗(莉拉)——从童年到少女时代的成长故事。全书以年迈的莱农接到莉拉彻底失踪的消息开篇,她决定写下两人长达一生的友谊与战争,将记忆拉回那个一切开始的起点……

一、双重凝视下的囚徒:时代与性别的牢笼

费兰特笔下的那不勒斯,绝非明信片上阳光灿烂的地中海明珠,而是意大利战后“经济奇迹”光芒尚未照及的南方阴影。

这里“道德和文明秩序崩碎”,黑帮横行,贫穷与混乱是日常的底色。对于生活在此的女性而言,困境是双重的:她们既是经济上的“庶民”,也是性别意义上的“第二性”。

在这个世界里,“男性凝视”构成了无所不在的权力网络。女性被物化为“荣誉”的载体或家族交易的筹码。斯特凡诺对莉拉的狂热追求,表面是爱情,内核却是对她惊人美貌与不可驯服的才华的“私有化”占有,是他用以彰显自身财富与地位的战利品。与此相对的,是更为复杂的“女性凝视” 。 小说的叙事魅力强化了这一来自女性“解读的视角”。全书采用莱农的第一人称视角,被誉为“单声道的成长小说”。

我们始终透过她的眼睛观察那个更具天才与破坏性的莉拉。这种视角制造了独特的叙事张力:我们获得的真相是否全面?莱农的崇拜与嫉妒是否影响了她的判断?这种局限性的叙述,反而为读者提供了巨大的解读与思考空间。

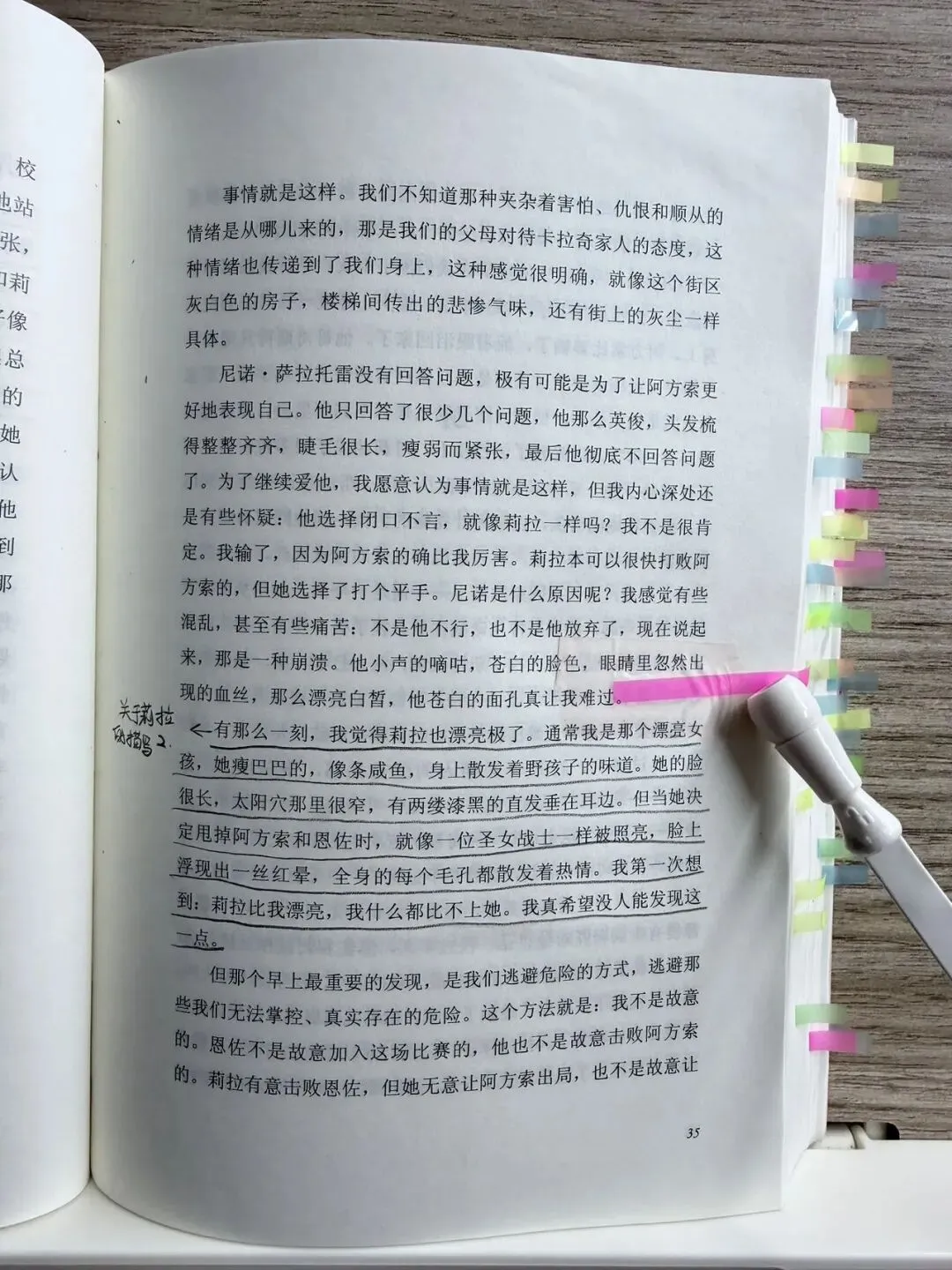

莱农对莉拉的凝视贯穿始终,混杂着仰慕、嫉妒、依赖与暗自较劲。她们相互凝视,也通过对方凝视自己:莱农在莉拉身上看到了自己不曾拥有的野性勇气和灼人天赋;莉拉则在莱农按部就班的求学路上,窥见了自己被剥夺的另一种循规蹈矩却可能安稳的人生。 更具悲剧性的是“女性凝视”实则是“内化的男性凝视”——当莱农开始焦虑于自己的外貌,当莉拉最终被迫接受一桩利益交换的婚姻时,她们已在求生本能中,不自觉地用男性的标尺权衡与换算了自身的价值。

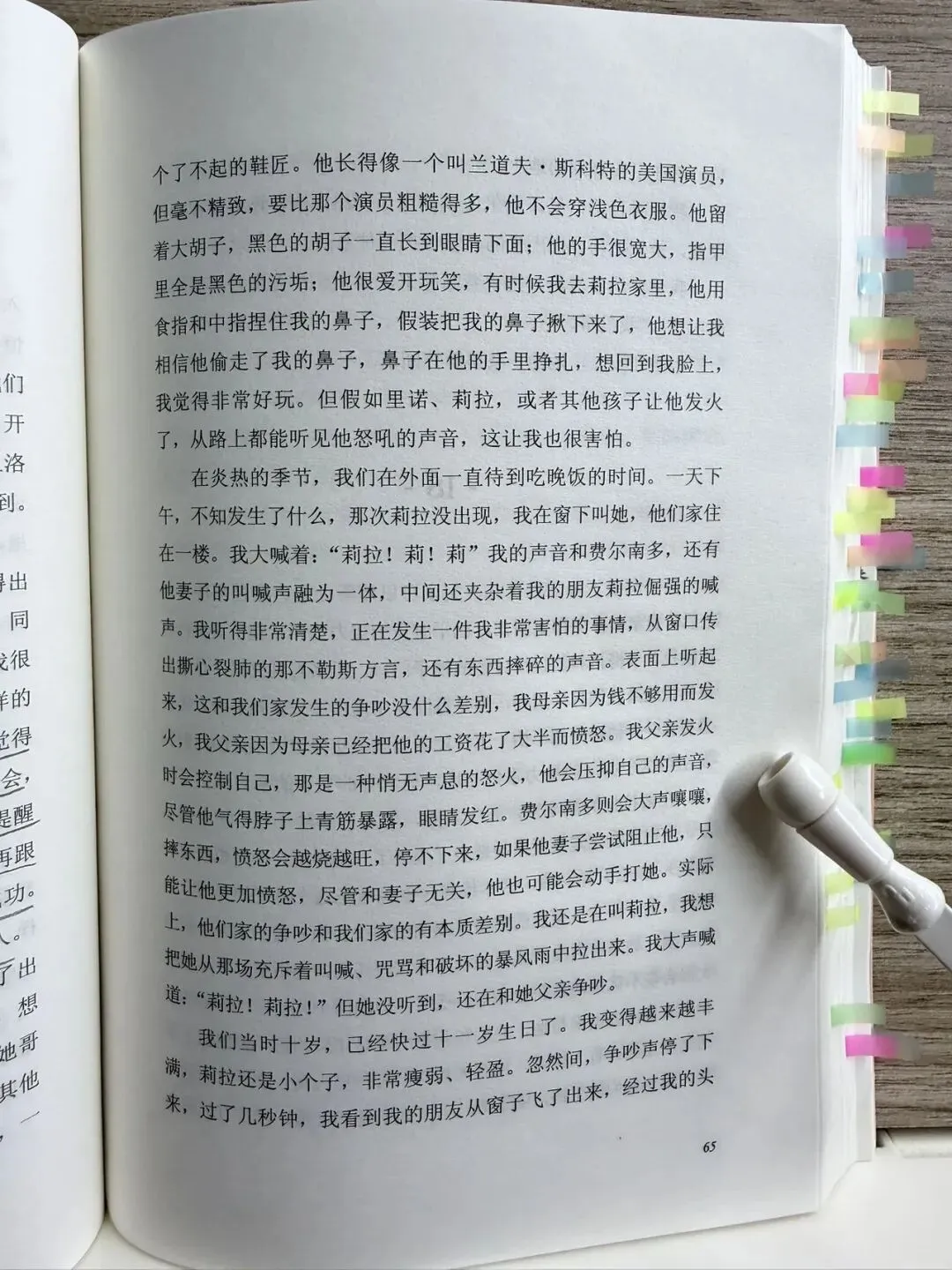

因此,女孩的智慧在这里是一种危险的冗余。莉拉能自学拉丁语,设计出让鞋匠父亲都惊叹的鞋子,其思维如刀锋般锐利,但这“出格”的智力招致的是父亲将她扔出窗外的暴力(当莉拉小学毕业强烈要求继续念书读初中时)——那是父权对女性觉醒最直接的镇压。

而莱农的“优秀”之所以被家庭勉强支持,只因它是被规训的、体制化的:好成绩、好品行意味着可能通过教育改变家庭命运,是一种可被社会规则接纳的投资。 小学毕业成为残酷的分水岭:天赋凛然的莉拉被迫辍学,才华困于修鞋店的方寸之地;“资质平平”却“顺从”的莱农得以继续学业,穿上了代表希望的中学制服。 这一刻,个人命运已被社会筛选女性的冰冷机制所注定。 二、野火与藤蔓:两种天赋,两条歧路 面对同一座囚牢,莱农与莉拉依凭各自的天性,选择了截然相反的抗争路径,宛如“野火”与“藤蔓”。

莉拉是野火。她的聪明是破坏性的、不驯的、带着毁灭气息的。当教育的正门对她关闭,她转而以惊人的生命力在社区内部左冲右突。 然而,在一个女性没有独立经济地位的时代,她看似自主的选择空间被压缩到极致。婚姻成了她唯一看得见的、能改变经济地位的“出路”。 她以16岁的“清醒”步入婚姻,甚至将街区的世相百态缝进自己设计的鞋里,这双鞋是她才华的结晶,也象征着她无法挣脱的社区纽带。 然而,婚礼当天,她发现丈夫斯特凡诺早已将她设计的鞋子——她智力与尊严的象征——作为利益筹码,卖给了也曾想占有她的、被她所不齿的索拉拉家族。 婚姻的幻象瞬间崩塌,莉拉的反抗从此转向更为决绝和惨烈的内部燃烧。

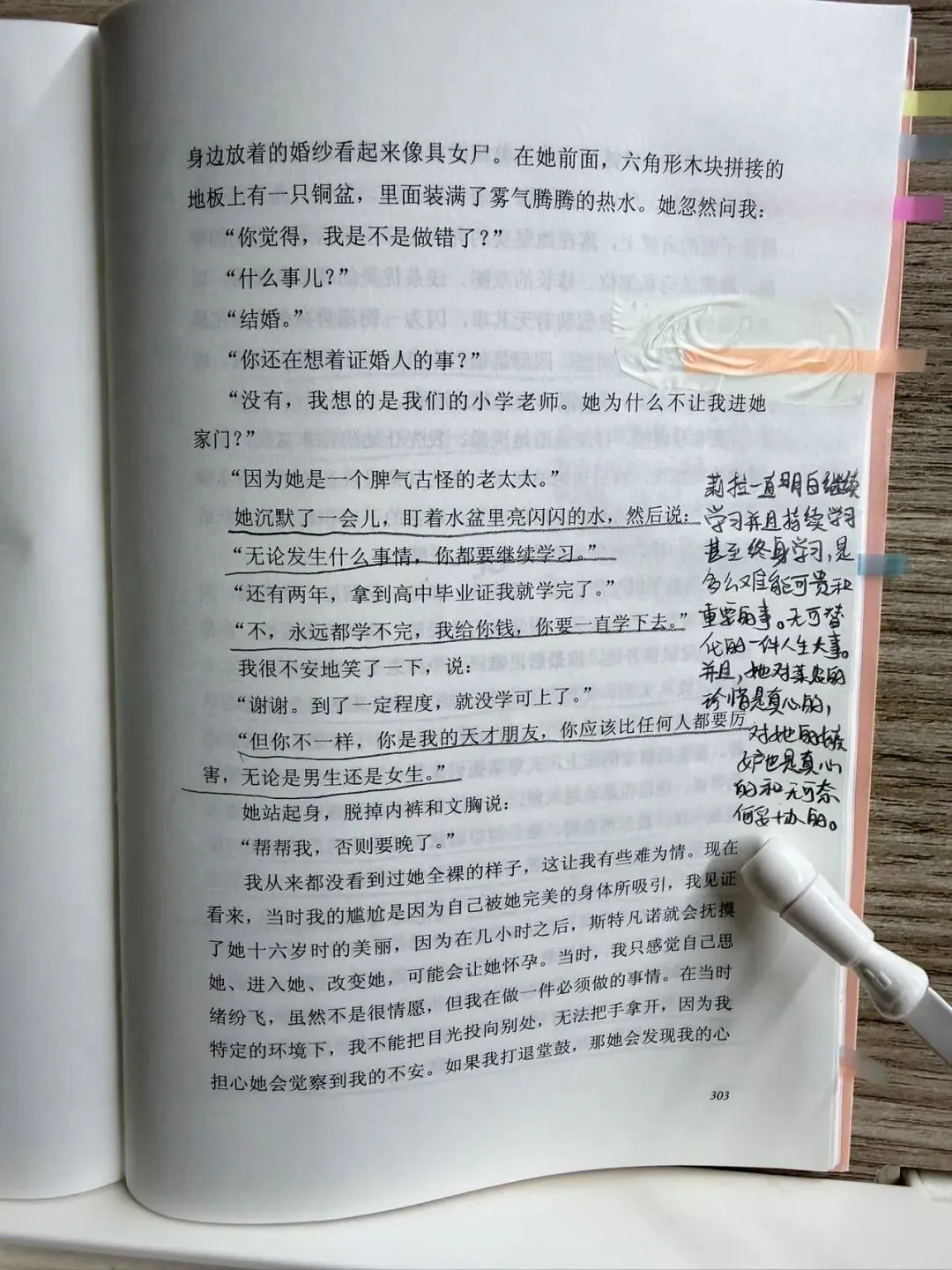

莱农是藤蔓。她的力量在于隐忍与依附。教育是她紧握的“救命绳索”,她凭借优异的成绩在体制内谨慎攀爬,以此换取些许自主权。 但这自由昂贵而脆弱,必须以持续的“好女孩”表演来兑换:在展现智力的同时不能挑战男性权威,在追求进步时不能违背“女性特质”。 她的突围是迂回的、策略性的,既是体制的受益者,也时刻感受着它的束缚。穿上中学制服的她,在自豪与不安中,开始了与原生街区以及那位天才女友缓慢而痛苦的精神割裂与剥离。 三、友谊的真相:一面充满裂痕的镜子 《我的天才女友》最颠覆也最伟大的成就,在于它彻底重塑了女性友谊的文学叙事。莱农与莉拉的关系,是对“姐妹情深”这类浪漫化想象的彻底扬弃。

她们之间存在着一种近乎宿命的联结:彼此塑造,互为镜像,在灵魂深处遥相呼应。没有莉拉如灯塔般的存在与无形的竞争,莱农可能不会如此奋力攀爬;没有莱农作为其天赋的见证者与记录者,莉拉的生命光芒或许将彻底湮没于灰尘。 然而,这面镜像布满了复杂的裂痕。她们的友谊从未脱离嫉妒、较量与权力的微妙流动。

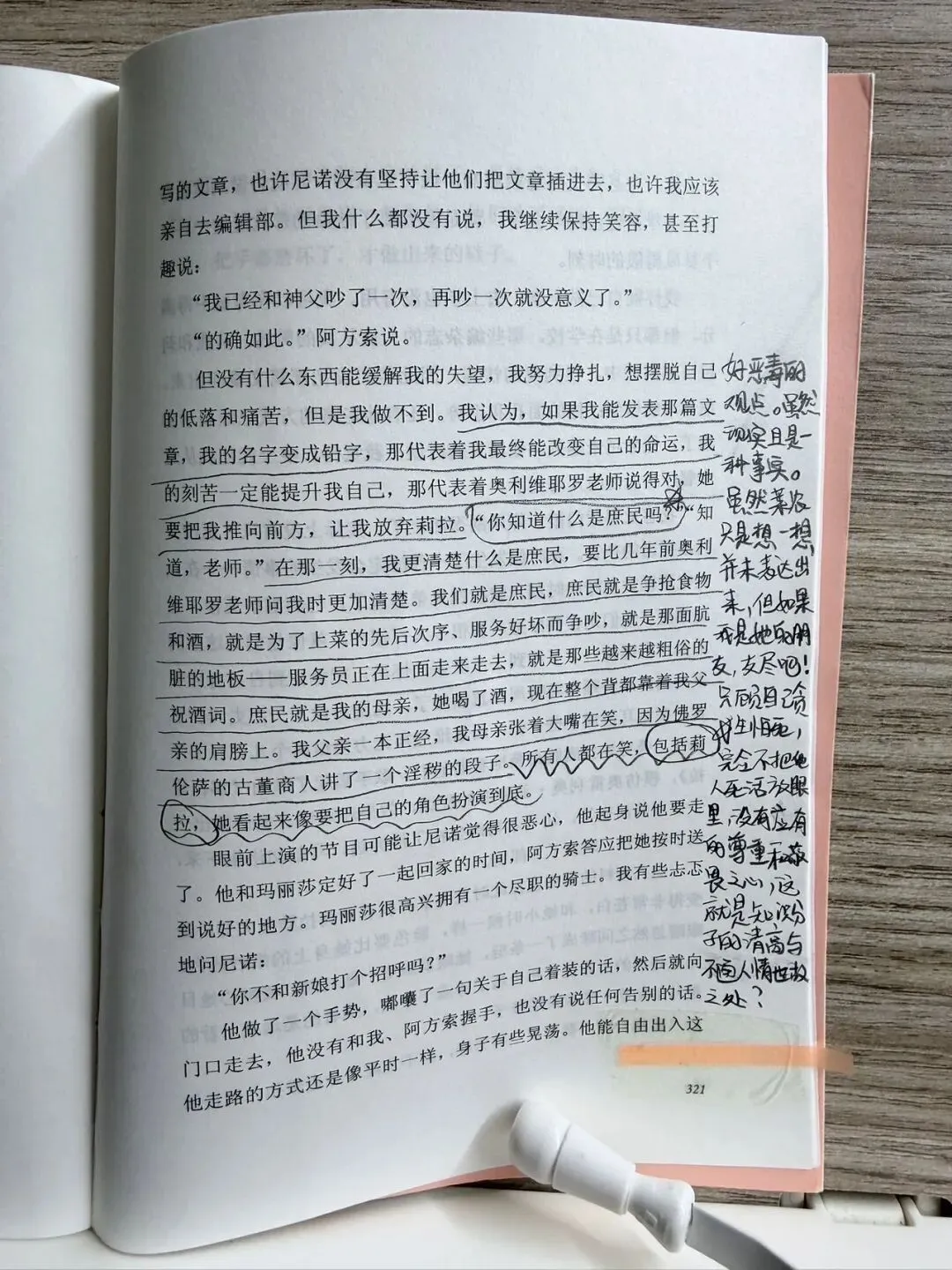

莱农对莉拉的感情,始终掺杂着“既怕她落寞,更怕她耀眼”的紧张。这种复杂的情感并非人性的污点,而是费兰特对女性关系最诚实的袒露——在资源有限、出路狭窄的女性世界中,对方既是共谋的战友,也可能映照出自身的匮乏与恐惧。 她们的友谊,是一种包含了欣赏与利用、拯救与背叛的深刻共生。也正因如此,它才显得无比真实和有力。她们是彼此的“天才女友”,不是因为总是互相支持,而是因为她们在对方身上,看到了自己生命的另一种极致的可能性,就像平行时空里的令自己羡慕的另一个自己。 四、细节处的惊雷:一种草根的女性主义 本书的女性主义表达,并非通过激昂的宣言,而是蕴藏在无数生存困境的细节的累积之中。它是一种草根的、自发的、不完美的女性主义。 它体现为莉拉对“女孩该怎样”的一切规训本能般的反抗;体现为莱农对知识那份“不女性化”的、却咬牙坚持的渴望;更体现在她们关系中对所有“不被允许的情感”(如嫉妒、虚荣、占有欲)的诚实记录。

当莉拉在新婚之夜识破背叛,她的反抗不是公开的呐喊,而是沉默的、身体的抗拒。当莱农巨细靡遗地写下自己对莉拉所有的爱慕与怨愤,这种书写本身,就是一种夺回定义自我与友谊话语权的斗争。 她们用各自的方式——莉拉以野火般的毁灭性冲击边界,莱农以藤蔓般的韧性在结构中寻找缝隙——共同揭示了在坚固且森严的父权与阶级结构面前,女性的卑微和选择的有限与抗争的艰难。 最后 《我的天才女友》的深刻之处在于,它没有浪漫化天赋的力量。 在一个不准备接受女性才华的社会里,天赋可能成为一种额外的负担——它让你更清晰地看到牢笼的栏杆,却不一定给你打开牢笼的钥匙。莉拉的智慧使她看透了自己处境的无望,而这种看透本身加深了她的痛苦。 相比之下,莱农的“平庸”使她能够专注于体制提供的唯一出口——教育与学历,并通过这个狭窄通道缓慢但持续地移动。最终,能够离开的不是最聪明的人,而是最善于在结构中寻找缝隙的人。

费兰特通过两个女孩的命运告诉我们:在结构性不平等面前,个人天赋的分布与社会机会的分布往往是错位的,而这种错位本身,就是压迫最精巧也最残酷的形式,被巧妙地伪装成了“命运”。 往期书评回顾: 美国梦碎的代价:当我们谈论《幸福的另一种含义》,容错率与斩杀线在如何“工作”? “我从未如此享受过自己”:戴安娜·阿西尔爱上老己的日子比青春更悠长 《暮色将尽》与101岁的戴安娜·阿西尔:战胜青春崇拜与爱上老去的自己 从死磕“少女感”到爱上老己,《暮色将尽》:戴安娜·阿西尔带你拥抱完整的自己

以梦为马 不负韶华

本文来自网友投稿或网络内容,如有侵犯您的权益请联系我们删除,联系邮箱:wyl860211@qq.com 。